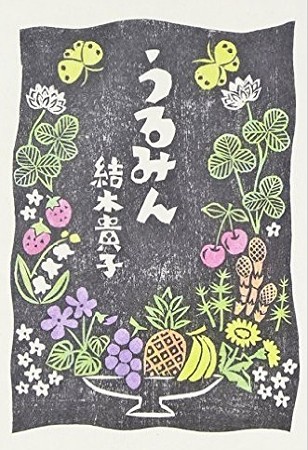

本書『うるみん』(東京新聞)は、東京新聞神奈川版で二〇一二年六月から同年の一三年十月までの毎週日曜日に連載されたていた新聞小説を一冊にまとめたものである。また、この『うるみん』は「部落解放文学賞(戯曲部門)」佳作でもあり、部落解放同盟が主催する文学賞の入賞作にもなっている。

本書『うるみん』(東京新聞)は、東京新聞神奈川版で二〇一二年六月から同年の一三年十月までの毎週日曜日に連載されたていた新聞小説を一冊にまとめたものである。また、この『うるみん』は「部落解放文学賞(戯曲部門)」佳作でもあり、部落解放同盟が主催する文学賞の入賞作にもなっている。

部落を扱った文学といえば、島崎藤村の『破戒』があまりにも有名だが、本書を読む前にどっしりと身構える必要はない。差別・部落がテーマだと聞くと、重苦しい気持ちになってしまう人も多いと思うが、本作品は差別・部落という問題に関心のない人でもエンターテイメントとして手に取りやすいように仕上がっている。その証拠に、主人公・春香は正社員ではなくアルバイトをしながら生計を立てる、今どきの“普通の女性”である。

「泣き屋」という特殊な仕事に半ば強制的に就かされていること、北海道・室蘭の生まれであることを除けば、現代を生きる私たち若者と何の違いもない。北海道といえば確かに“本土”と区別する考え方もあるだろうが、平成の世の中に生きる人々がどれほどの差別意識をそこに抱いているだろうか。彼女が「泣き屋」という他人の葬儀の場で涙を流す仕事について疑問を持ち、悩む姿は、自身の仕事や将来に不安を抱える私たちと大差ない。

しかし、そんな春香が入居することになる会社の寮には、様々なバックグラウンドを持つ同僚たちが集まっている。しかも彼女たちのバックグラウンドは人種や出身で括ることすらできない。寮の大家であり「泣き屋」稼業の古株でもある在日一世の和江、劇団に所属しながら「泣き屋」の仕事を続ける沖縄美人の綾、在日四世で自分のアイデンティティを探し求めるテハ、歌舞伎町に男の面影を追い求める美由紀、未亡人として女手一人で息子を育てる侑子、そして息子の正太郎は多指症であり、足の指が六本ある。

在日コリアンの集住地区に建つ寮に、ここまで多くの“ワケあり”なバックラウンドを持つ人々が集まることについては、小説として作者の意図を感じてしまう人もいるかもしれない。ご都合主義ではないかと思えるほどに一か所に“ワケあり”の人々が集まり、共同生活を送っているのだ。

だが、気の合う仲間が自然と集うように、“普通の人”とは少し違った人々が互いに身を寄せ合うこともあるのではないだろうか。仕事・人種・境遇、そのいずれかが“普通”でない場合、露骨に差別されることはないかもしれないが、後ろ指を差され、影口を言われることはあるだろう。“普通”の集団からはじき出された人々は、迷路のような路地のなかに建つ「ミソ寮」のような場所に自然と追い込まれてしまうのではないだろうか。

クラスメイトからいじめを受ける正太郎は、その行為を「あきらめのきょーちだ」として、涙を流すことなく静かに受け止めている。登場人物たちは皆、自身の境遇や出生を見つめ、理解しようと努力しているのだ。そこから何を読み取るのか。それは読み手にかかっている。

本書の中に押しつけがましい主張はない。しかし、現実世界において確かに存在する偏見や差別といった問題を静かに提示しているのだ。

(修士課程一年 中沢ゼミ 北川祥大)