日本文学科教授の小林ふみ子先生・中丸宣明先生が編者をつとめた『好古趣味の歴史 江戸東京からたどる』(文学通信)が好評刊行中です。

同書は2019年2月20・21日に江戸東京研究センター主催で開催されたシンポジウム「追憶のなかの江戸~江戸は人びとの記憶のなかでどのような都市として再構成されたのか」での発表をもとに書籍として再構成されたものです。

日本文学科からは編者にくわえ、関口雄士(大学院人文科学研究科博士後期課程)が寄稿しております。

初学者から研究者まで幅広いニーズにおこたえするような一冊です。ぜひご覧下さい。

以下は目次でございます。

*

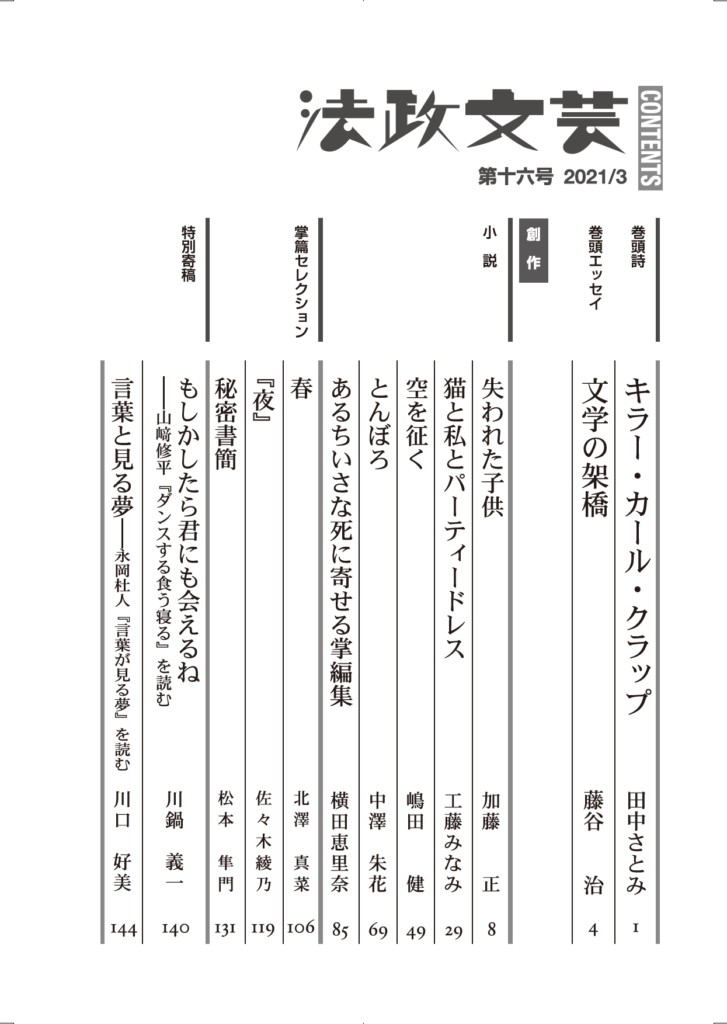

目次

はじめに ●小林ふみ子

(Ⅰ 知識を集め地理をひもとく)

Chapter1

江戸の歴史のたどり方─考証の先達、瀬名貞雄・大久保忠寄と大田南畝●小林ふみ子

Chapter2

「長禄江戸図」と馬琴の地理考証─「神宮」をめぐる混乱●神田正行

Column

江戸回顧の時代と文学者の地誌─幸田露伴「水の東京」の試み●出口智之

Chapter3

鷗外歴史文学の〈江戸〉像─時間・空間の語りかたに注目して●大塚美保

(Ⅱ 風俗や慣習の由来を探る)

Chapter4

新興都市江戸の事物起源辞典─菊岡沾凉『本朝世事談綺』考●真島 望

Chapter5

七兵衛という飴売り─柳亭種彦の考証随筆『還魂紙料』●佐藤 悟

Chapter6

失われた端午の節句「印地打」─日本人と朝鮮人のまなざしから考証する●金 美眞

Column

風俗を記録する意図─雑芸能者たちの〈江戸〉●小林ふみ子

(Ⅲ 盛時の歌舞伎と遊里の面影を求めて)

Chapter7

古画を模す─京伝の草双紙と元禄歌舞伎●有澤知世

Chapter8

古画の収集と考証─京伝読本の発想源●阿美古理恵

Column

其角の記憶・追憶・江戸残照●稲葉有祐

(Ⅳ 響き続ける江戸)

Chapter9

受け継がれた江戸─高畠藍泉の考証随筆●中丸宣明

Chapter10

「趣味」(Taste) とは何か─近代の「好古」●多田蔵人

Column

趣味を持ちにくい町●多田蔵人

Chapter11

江戸漢詩の名所詠と永井荷風●合山林太郎

Chapter12

江戸をつくりあげた石川淳●関口雄士

あとがき●中丸宣明

好古趣味人必見! 江戸を知る文献22点●小林ふみ子