学部の文芸コースから大学院の文芸創作研究プログラムに進学し、2012年に卒業した窪田真衣さんが、小説「ふざけろ」で第9回小説宝石新人賞(主催:光文社)を受賞しました。

>第9回小説宝石新人賞のページはこちら

>選考委員のお二人による対談はこちら

筆名を「くぼ田あずさ」とされたそうですが、今後の窪田さんのさらなる活躍をご期待ください。

| 金曜日, 13 2月 2026 - 22:56 |

学部の文芸コースから大学院の文芸創作研究プログラムに進学し、2012年に卒業した窪田真衣さんが、小説「ふざけろ」で第9回小説宝石新人賞(主催:光文社)を受賞しました。

>第9回小説宝石新人賞のページはこちら

>選考委員のお二人による対談はこちら

筆名を「くぼ田あずさ」とされたそうですが、今後の窪田さんのさらなる活躍をご期待ください。

平成27年度の関東大学将棋連盟主催の春季新人戦で、日文1年の池田大一勢君が、6月21日(日)に明治大学駿河台キャンパスで3連勝してベスト16に、翌週28日(日)の青山学院大学青山キャンパスで4連勝し、見事優勝しました。なお、法政大学将棋部は、春季団体戦(7人対7人で4人以上勝った大学の勝ち)においても、7戦全勝した池田君らの活躍でB級1組で全勝優勝し、秋季団体戦では、トップリーグのA級で戦うことになりました。(将棋部顧問 間宮厚司)

キャンパスメンバーズの7・8・9月の予定が出ました。

今回は割引になる公演が少々地味ですが、まだ生で古典芸能を見ていないという人は、劇場まで足を運んでください。公演のチラシは80年館8階日本文学科共同研究室前に置いてあります。

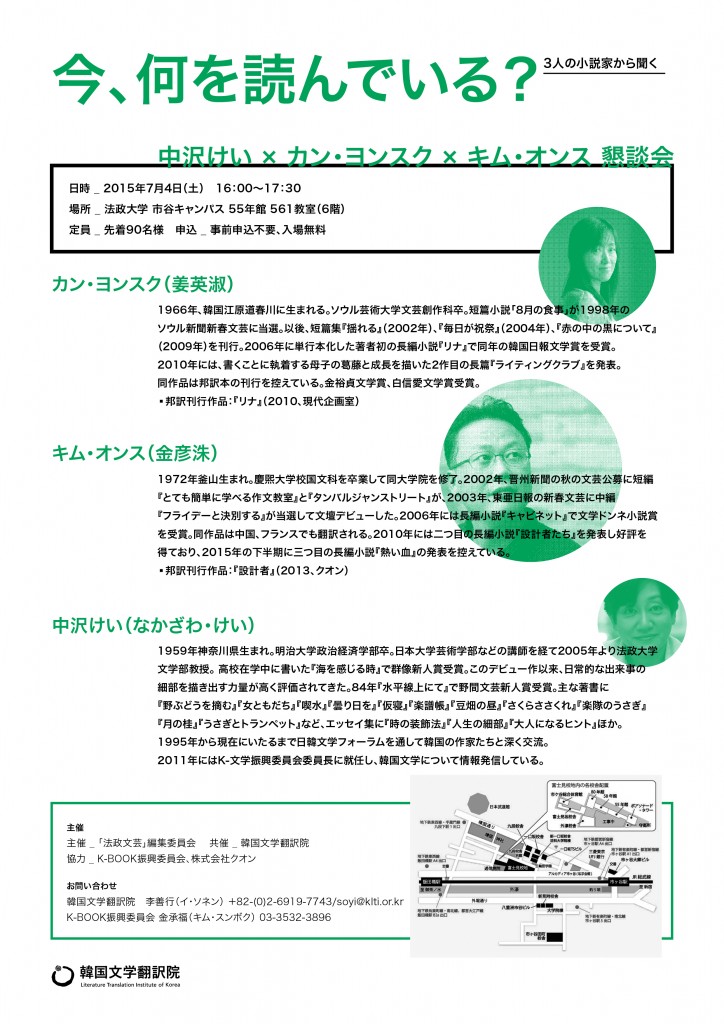

法政文芸編集委員会主催のトークイベントのお知らせです。「今、何を読んでいる?」と題して、三人の小説家(中沢けい、カン・ヨンスク、キム・オンス)による懇談会を実施します。詳細は以下、もしくは「豆畑の友」をご覧下さい。

日時: 2015年7月4日(土) 16:00~17:30

会場: 法政大学市谷キャンパス 55年館 561教室(6階)

定員: 先着90名、事前予約不要、入場無料

主催:「法政文芸」編集委員会

共催: 韓国文学翻訳院

協力: K-BOOK振興委員会、株式会社クオン

問合: 03-3532-3896 K-BOOK振興委員会

2015年度の法政大学国文学会プログラムが完成しましたので、お知らせ致します。会員の皆様やOB・OGの方々のご出席を心よりお待ちしております。また、会員でない方の参加も大歓迎ですので、ご興味のある方は、ぜひ足をお運びください。

■日時・・・2015年7月25日(土)13時より受付開始

■会場・・・法政大学市ヶ谷キャンパス内外濠校舎3階 S306教室

【大 会】

開会挨拶(13時30分より)

研究発表(13時45分より)

和泉流〈禁野〉と〈牛盗人〉の成立

―語リを基に構想された狂言―

法政大学大学院博士後期課程1年 木村 信太郎

大江健三郎における一人称の「聴き手」の機能とその解体

―『みずから我が涙をぬぐいたまう日』と『水死』を中心に―

法政大学大学院博士後期課程2年 池沢 充弘

講演(15時30分より)

法政出身の忘れられた!?文学者たち

法政大学日本文学科教授 中丸 宣明

【総 会】会務報告・会計報告・役員改選・その他(16時30分より)

【懇親会】

立食パーティー(17時より2時間程度)

会費 一般会員…1,000円

学部生、院生、通教生、2013年度・2014年度卒業生…無料

会場 ボアソナードタワー26階 ラウンジ

【問い合わせ先】

法政大学国文学会事務局(担当:鈴木)

〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1 法政大学80年館内 日本文学科共同研究室

電話・FAX:03-3264-9752

Eメール:kaori.suzuki.63@adm.hosei.ac.jp

※現在、法政大学市ヶ谷キャンパスでは55・58年館立替工事を行っておりますため、お足下が悪くなっている場所がございます。ご不便をおかけしますが、お越しの際にはご注意くださいますようお願い申し上げます。

〈会員の皆様へ〉お手元へお送りしました大会の案内に記しております、大会ご来場時にお渡しする「日本文學誌要」は、93号ではなく92号になります。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びするとともに、訂正させていただきます。

日本文学科2010年度卒業生の結城紫雄さん(中沢ゼミ出身)が、米国アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2015」において、「ブックショート アワード」を受賞しました。

「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア」は俳優の別所哲也氏が1999年に創設した映画祭です。毎年、本映画祭では、ショートフィルムの発展に貢献した作品・人物に「特別賞」「環境大臣賞」等の表彰が行われています。結城さんが受賞した「ブックショート アワード」は今回はじめて設けられた賞で、公募した短編小説のうち最も優秀な作品に与えられ、ショートフィルム化するものです。

受賞作は「HANA」。芥川龍之介の「鼻」をもとに、現代女子高生のコンプレックスを小説化したもので、受賞を機にショートフィルム化だけでなく、ラジオドラマ化もなされるということです。結城さんは日本文学科文芸コースを卒業後、一貫して創作の現場に立ちつづけてきました。今後の結城さんのさらなる活躍が期待されます。

5月より、国立劇場のキャンパスメンバーズに加入しましたが、もう利用しましたか?6月7月の対象公演が確定しましたので、お知らせします。いずれも窓口か電話での予約・購入しか割引になりませんので、気をつけてください。

6月には雅楽・声明・民俗芸能(石見大元神楽)の公演もあります。この機会に国立劇場に行きましょう。

詳しい公演情報かこちら。キャンパスメンバーズ6月7月

大学院、日本文学専攻の「修士論文中間報告会」を、下記のとおり実施します。

修士課程2年生全員が、研究の中間報告を行う場です。

その他の院生諸君も、万障繰り合わせて参加し、質疑応答に加わって下さい。

日時 2015年 7月22日(水) 午後1:30~

場所 大学院棟202教室

発表順 未定

▼修士課程2年生への連絡▼

【A】日本文学専攻の修士課程2年生は、(本年度修士論文を提出する予定であるか否かにかかわらず)、必ず、修士論文(もしくは研究副論文)の中間報告を行って下さい。

(注記)休学中の学生や、他に事情がある学生は、指導教員もしくは専攻主任と相談して下さい。

【B】発表者は以下の要領で準備をして下さい。

◎発表時間は、5分です。研究内容を要領よくまとめて下さい。

◎質疑応答時間は、10分です。

◎発表プリントを準備して下さい。A3、1枚分とします(裏面は使用不可)。

◎発表プリントは、7月15日(水)夜8時までに、80年館8階「日本文学科共同研究室」に提出してください。

(注記)発表時にプリントを差し替えるような行為は、認めません。

問い合わせ先:日本文学専攻主任 坂本勝

法政大学日本文学科(通信教育部を含)と大学院日本文学専攻で国立劇場のキャンパスメンバーズに加入しました。これを利用すると国立劇場の公演が最大50%の割引となります。学生のみなさんからは「とりあえず観てみたが古典芸能はチケット代が高い」や「安い席だとよく見えなかった」といった声をよく聞きます。キャンパスメンバーズを活用すると、良い席のチケットを安価で購入できます。たくさん活用して、古典芸能を堪能してください。

【対象公演】

◆国立劇場大劇場・小劇場の国立劇場主催公演の1等・2等席(3等は対象外)

※歌舞伎・文楽・邦楽・民俗芸能など。ただし、もともと安価な歌舞伎と文楽の鑑賞教室は対象外

◆国立演芸場の国立劇場主催公演

◆国立能楽堂の国立能楽堂主催公演の脇正面席

【申込み方法】

(その1)国立劇場・国立能楽堂のチケットセンターで購入(学生証を提示する)

(その2)電話で予約する

国立劇場チケットセンター(午前10時~午後6時)

電話 0570-07-9900/03-3230-3000[一部IP電話等]

※ 法政大学文学部日本文学科(日本文学専攻)の学生であることを告げてください。

【料金】

毎月異なります。このサイトとTwitter(「法政日文キャンパスメンバーズ」アカウントは@nichibun_cm)で連絡します。5月6月はこちらをご覧下さい。5・6月予定

4/18(土)に58年館2階の教職員食堂にて新入生歓迎会が開催されました。

この歓迎会は例年4月に行われており、当日は約80名近い新入生が参加してくれました。

学科主任の阿部先生の乾杯の挨拶の後、まず先輩たちによる各ゼミの紹介が行われました。各ゼミとも研究分野や特色、先生の面白エピソードやゼミのおすすめポイント等が語られ、「是非とも優秀な後輩が欲しい!」という先輩たちの熱い想いが新入生に伝わったことと思います。

次に、当日参加した日本文学科の教員の自己紹介が行われ、普段は講義でしか会わない先生たちの意外な一面が見えたかも知れません。会は先輩や先生方の軽妙で楽しい話が続き、盛況のうちに終了しました。

会の終了後は、これも例年通りに80年館にある教員の研究室を訪問するツアーが行われました。恐らく、新入生にとっては、大学の教員の研究室を訪問するのは初めてのことだったでしょう。新入生の皆さんは、初めは未知の空間に緊張気味だったようですが、その後開放された研究室からは大きな笑い声が絶えませんでした。なかには不要になった書籍を提供してくださった先生もおり、新入生には嬉しいプレゼントになったようでした。

(日本文学科共同研究室助手 鈴木)