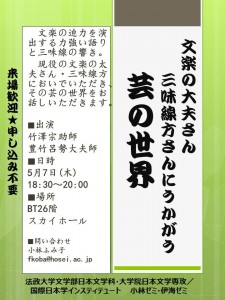

文学部日本文学科/大学院日本文学専攻 小林ゼミ・伊海ゼミでは、来る5月7日(木)18:30~文楽の大夫(語り手)

文学部日本文学科/大学院日本文学専攻 小林ゼミ・伊海ゼミでは、来る5月7日(木)18:30~文楽の大夫(語り手)

日時: 5月7日(木)18:30~20:00(6限)

場所: BT26階 スカイホール

講師: 竹澤宗助さん 豊竹呂勢大夫さん

| 土曜日, 14 2月 2026 - 0:10 |

文学部日本文学科/大学院日本文学専攻 小林ゼミ・伊海ゼミでは、来る5月7日(木)18:30~文楽の大夫(語り手)

文学部日本文学科/大学院日本文学専攻 小林ゼミ・伊海ゼミでは、来る5月7日(木)18:30~文楽の大夫(語り手)

日時: 5月7日(木)18:30~20:00(6限)

場所: BT26階 スカイホール

講師: 竹澤宗助さん 豊竹呂勢大夫さん

『日本文學誌要』の第91巻を発行しました。目次は以下の通りです。法政大学国文学会会員の皆様には、先日発送致しましたので、すでにお手元に届いているかと思いますが、今号より「私の卒業論文」というコーナーが新設され、教員が自身の卒業論文をふり返って書いています。大学生の頃の写真も掲載されていますので、ぜひご覧ください。(尾谷昌則)

〈新会長就任の弁〉

ご挨拶と言い訳少々(勝又浩)

〈講演〉

江戸狂歌の地方普及―四方真顔の再評価のための序説―(小林ふみ子)

〈論文〉

催馬楽における「同音」の実感―催馬楽曲と唐楽・高麗楽曲との距離感を探る―(本塚亘)

慶安二年刊巻子本『和漢朗詠集』について―松花堂昭乗筆本の開版をめぐって―(山口恭子)

〈新連載〉

私の卒業論文(1)(加藤昌嘉)

私の卒業論文(2)(尾谷昌則)

〈書評〉

加藤昌嘉 著『『源氏物語』前後左右』(藤井輝)

小林ふみ子 著『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』(揖斐高)

田中和生 著『吉本隆明』(藤原侑貴)

〈彙報〉

〈法政大学国文学会会則〉

〈投稿要項〉

〈編集後記〉

本年度も日本文学科主催「教職をめざす学生のための特別講座」を開催します。この講座は、将来、教職に就くためには、いま何をすべきかを考えることを目的としています。教育界で数々の要職を歴任された講師の先生より、最新の教育現場の状況や教員採用の方針などをお聞きできる貴重な機会です。1~4年生、大学院生、既卒者とも、参加可能です。また、講義内容は国語科に限定されませんので、他学部・他研究科の方も参加できます。それぞれの問題意識を深める場としてください。

講師 新藤久典先生

(国立音楽大学教授 元東京都公立中学校長 元全日本中学校長会会長)

第1回 5月14日(木)6時限目(18:30~20:00) BT7階 0706教室

第2回 5月28日(木)6時限目(18:30~20:00) BT19階 会議室D

第3回 6月11日(木)6時限目(18:30~20:00) BT19階 会議室D

各回の講義内容はコチラ

毎年、受講者から多くの教員が誕生しています。

申し込み(参加無料)

日本文学科 小秋元 段 dkoakimt@hosei.ac.jp (締切4月30日)

4月6日(月)に、大学院棟201教室にて、大学院人文科学研究科日本文学専攻の新入生ガイダンスが行われました。その夜には、在籍院生が主催する歓迎会も開かれたので、新入生にとっては先輩院生および教員との親睦を深める良い機会になったことでしょう。

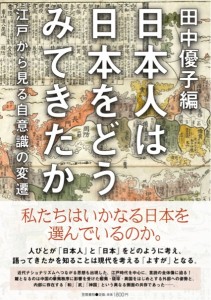

法政大学国際日本学研究所を拠点とした5年間のプロジェクト「国際日本学の方法による〈日本意識〉の再検討」のうちアプローチ①「〈日本意識〉の変遷」の成果を集成した論文集です。アプローチ・リーダーを務めた田中優子現総長をはじめ、本学理工学部の横山泰子先生と日本文学科教授の小林ふみ子の3人で牽引してきたプロジェクトがこうしてようやくかたちになりました。外からの日本観や日本人論は数々ありますが、それらとは一線を画して日本人による日本観、とくに江戸時代の日本観のさまざまを探るものです。近代以降の日本観との異質さを提示しつつ、他方で近代のそれへとどのようにつながっていくのを見てみることによって、近代以降のナショナリズムを相対化しようという試みです。江戸の人びとの考えた「日本」には荒唐無稽な要素も満載ですが、だからこそ根拠なく美化することの可笑しさもまた感じとれるのではないでしょうか。こんな時節だからこそ、「日本」という枠組みに関心のある方にぜひ手にとって欲しい書籍です。

法政大学国際日本学研究所を拠点とした5年間のプロジェクト「国際日本学の方法による〈日本意識〉の再検討」のうちアプローチ①「〈日本意識〉の変遷」の成果を集成した論文集です。アプローチ・リーダーを務めた田中優子現総長をはじめ、本学理工学部の横山泰子先生と日本文学科教授の小林ふみ子の3人で牽引してきたプロジェクトがこうしてようやくかたちになりました。外からの日本観や日本人論は数々ありますが、それらとは一線を画して日本人による日本観、とくに江戸時代の日本観のさまざまを探るものです。近代以降の日本観との異質さを提示しつつ、他方で近代のそれへとどのようにつながっていくのを見てみることによって、近代以降のナショナリズムを相対化しようという試みです。江戸の人びとの考えた「日本」には荒唐無稽な要素も満載ですが、だからこそ根拠なく美化することの可笑しさもまた感じとれるのではないでしょうか。こんな時節だからこそ、「日本」という枠組みに関心のある方にぜひ手にとって欲しい書籍です。

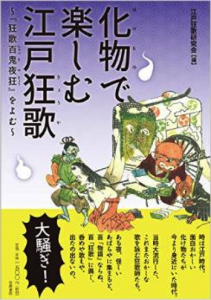

また、同じ出版社から昨秋『化け物で楽しむ江戸狂歌』(江戸狂歌研究会編、笠間書院)も刊行しました。小林を含む10名の約14年にわたる共同研究の成果集。しかも100種の化け物を詠む100首の狂歌に注釈を付け、ほぼすべてに挿絵をつけて紹介し、妖怪好きの方にはぜひオススメしたい書籍です。こちらもぜひお読みください。

また、同じ出版社から昨秋『化け物で楽しむ江戸狂歌』(江戸狂歌研究会編、笠間書院)も刊行しました。小林を含む10名の約14年にわたる共同研究の成果集。しかも100種の化け物を詠む100首の狂歌に注釈を付け、ほぼすべてに挿絵をつけて紹介し、妖怪好きの方にはぜひオススメしたい書籍です。こちらもぜひお読みください。

(小林ふみ子)

本日14:00より、2015年度の新入生ガイダンスが835教室にて行われました。2日後の4月3日に入学式を控えた新入生達は、まだ大学生になったという実感はなかったかもしれませんが、文学・言語・文芸の3コースを代表してそれぞれ小秋元先生、間宮先生、田中先生が登壇し、各コースについて説明をしてくれたので、少しは日本文学科生としての雰囲気を味わうことができたのではないでしょうか。(尾谷昌則)

日本文学科2年、大野沙紀さんが2~3月の2週間にわたって神保町にある笠間書院にインターンシップに行きました。笠間書院は日本文学関係の書籍を多く刊行していることでおなじみの出版社です。同社のブログがその体験記を載せてくれましたので、関心のある学生さんはぜひご覧ください。(小林ふみ子)

日本文学科2年、大野沙紀さんが2~3月の2週間にわたって神保町にある笠間書院にインターンシップに行きました。笠間書院は日本文学関係の書籍を多く刊行していることでおなじみの出版社です。同社のブログがその体験記を載せてくれましたので、関心のある学生さんはぜひご覧ください。(小林ふみ子)

スロバキアから間宮ゼミの留学生ヤナ・ウルバノヴァーさんが、法政大学に提出された博士論文をもとに、『琉歌の表現研究 和歌・オモロとの比較から』(森話社、2015年)を出版されました。

スロバキアから間宮ゼミの留学生ヤナ・ウルバノヴァーさんが、法政大学に提出された博士論文をもとに、『琉歌の表現研究 和歌・オモロとの比較から』(森話社、2015年)を出版されました。

色鮮やかな紅型の表紙カバーがまず目を引きますが、帯カバーに記されているように、「沖縄独特の叙情歌である琉歌の表現を、日本の和歌や沖縄の古謡・オモロと比較」し「膨大な歌数を対象にした調査を踏まえ、琉歌はオモロから発生したという定説に対し、和歌表現の強い影響下で成立した可能性を指摘した」、大変地道な研究の労作だと思います。

図書館でいつもデータベースに向かって調査に勤しむヤナさんの姿をお見かけし、その熱心さに驚き、尊敬していましたが、まさに実証的に、日本の和歌と琉歌の表現を比較し、図表などによって、明晰な分析と簡明な文章で解りやすく論じられています。日本の和歌ですら、古典語の意味は解りにくい上に、さらに古い沖縄のことばと比較することを、外国の方でもありながら、ことばの比較だけではなく、文学作品としても読もうとする姿勢から、現代語訳も付けられています。

従来の、琉歌はオモロの影響を受けて成立したという説をくつがえす、和歌に由来することを論じた実例を挙げてみましょう。枚挙に暇はありませんが、第二章「「影」をめぐって」では、『琉歌全集』(六二)『古今琉歌集』(一五五)と『栄花物語』の和歌を比較し、

照る月かげに 月影に

色やます鏡 照りわたりたる

みがかれて咲きゆる 白菊は

菊のきよらさ 磨きて植ゑし

しるしなりけり

両者の共通表現と類義語の対応が鮮やかに見てとれ、平安和歌を改作したものであることが推定できます。実際には、室町時代や江戸時代成立の『類題和歌集』『明題和歌集』『題林愚抄』など、古歌を歌題別に分類収集した歌集から学んだと考えられることも検証されています。ぜひ多くの方々に、本書から数々の驚きを実感して頂きたいと思います。

あとがきで、日本滞在中に起きた東日本大震災について、みんなとともに悲しみ、恐ろしい思いをされたことにも触れておられますが、指導教授の間宮先生や先生方、学友などにも励まされ、研究を続けられたこと、本当によかったです。ヤナさんは、四月にはスロバキアに帰国されるとのことですが、今後も素晴らしい研究を続けられることと思います。

山崎 和子(本学兼任講師)

2015年3月24日に日本武道館にて第133回学位授与式が行われました。この度学位を授与された学生の多くは、2011年の東日本大震災の影響で入学式を経験していないため、当時読まれるはずだった「入学の辞」が紹介されたり、以下のムービーが放映されたりと、例年とはひと味違う式となりました。

(田中優子総長からのメッセージ動画はこちらです。)

武道館での式が終わると、市ヶ谷キャンパスに移動して日本文学科の学位記授与式が行われました。間宮厚司教授の祝辞につづき、大塚みのりさん(日本文学科学生委員長、3年)による送辞、そして飯村桃子さん(日本文学科、中沢ゼミ4年生)による答辞、そして最後は学科主任の藤村耕治教授から卒業生一人一人に学位記が授与されました。

夕方からは、ボアソナードタワー25階にて日本文学科の「卒業生を励ます会」が催されました。学生委員会が企画してくれたビンゴゲーム、お世話になった先生方からの漫才(?)や歌のプレゼントに、終始笑いの絶えない会となりました。そして最後は皆で肩を組み、大きな輪となって校歌の大合唱。授業やゼミで苦楽を共にした仲間達との楽しいひとときは、まるで法政大学で過ごしたこの4年間のように、あっという間に過ぎてしまいました。

3月24日(火)、大学院の学位授与式が日本武道館で行われ、終了後、大学院棟に会場を移し、修士課程の学位記交付が行われました。

本年度、日本文学専攻では、12名の学生に、修士課程の学位記が手渡されました。

修了者の皆さんの今後の活躍を、心より期待しています。