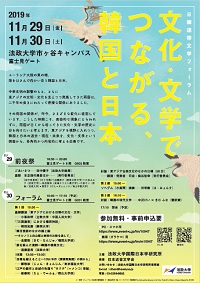

法政大学市ヶ谷キャンパスにて、法政大学国際日本学研究所主催の日韓連携文学フォーラム、「文化・文学でつながる、韓国と日本」が開催されます。

詳細は下記のウェブサイトにてご覧ください。

◆前夜祭◆

日時:11月29日(金)18:30~20:00

場所:法政大学市ヶ谷キャンパス 富士見ゲート6階 G602教室

ごあいさつ

田中優子(法政大学総長)

座談 本企画の趣旨ほか

〔実行委員会〕(五十音順)

加藤敦子(都留文科大学)・小林ふみ子(法政大学)・染谷智幸(茨城キリスト教大学)・

中沢けい(作家/法政大学)・韓京子(はん・きょんじゃ/青山学院大学)

◆フォーラム◆

日時:11月30日(土)10:00~17:10(予定)

場所:法政大学市ヶ谷キャンパス 富士見ゲート2階 G201教室

——————————————————————–

【第1部 10:00~】

基調講演「東アジアにおける日韓の文化・文学」

小峯和明(立教大学・中国人民大学)

『三国遺事』における檀君神話

袴田光康(静岡大学)

韓日芸能のなかの翁と嫗―タルノリと白山郷土芸能の比較を通して

金蘭珠(きむ・なんじゅ 檀国大学校)

茶を詠んだ漢詩―韓国の喫茶文化

遠藤星希(法政大学)

——————————————————————–

休憩 12:05~13:00

——————————————————————–

日韓を越えること―1764年作《蒹葭雅集図》の例から

鄭敬珍(じょん・きょんじん 東京福祉大学)

江戸の戯作と京城の色摺り”タクチ”(=メンコ)草紙

崔泰和(ちぇ・てーふぁ 群山大学校)

討論:東アジア古典文化のなかの日韓(50分)

講演・発表者 司会:染谷智幸〔実行委員会〕

——————————————————————–

【第2部 15:00~】

ソヘグム(小奚琴)演奏

河明樹(は・みょんす)

——————————————————————–

【第3部 16:10~】

対談:韓国の現代文学

中沢けい × きむ ふな(翻訳家)

——————————————————————–

17:10 閉会(予定)

■参加費

無料(どなたでも参加可能です)

■事前申込要 以下の申込専用フォームからお申込みください。

・PC/スマホ用 https://www.event-u.jp/fm/10947

・携帯(ガラケー)用 https://www.event-u.jp/fm/m10947

■交通 飯田橋駅,市ヶ谷駅より徒歩10分

【キャンパス・交通案内】 http://www.hosei.ac.jp/access/ichigaya.html

■主催 法政大学国際日本学研究所

■後援 日本近世文学会

■お問合せ先

法政大学国際日本学研究所事務室

E-mail:nihon@hosei.ac.jp

TEL :03-3264-9682

※詳細は、法政大学国際日本学研究所ウェブサイトにてご確認ください。