東京文学フリマ39では最新の「法政文芸」20号を出します。

お買い上げいただいた方に「日本文学科100年法政文芸20年」の展示図録を差し上げます。先着50名様。

ブースは「しー1・2」(受付の前)です。

えこぴょんも皆様をお待ちしてます。

東京文学フリマ39

https://bunfree.net/event/tokyo39

| 金曜日, 9 5月 2025 - 18:41 |

東京文学フリマ39では最新の「法政文芸」20号を出します。

お買い上げいただいた方に「日本文学科100年法政文芸20年」の展示図録を差し上げます。先着50名様。

ブースは「しー1・2」(受付の前)です。

えこぴょんも皆様をお待ちしてます。

東京文学フリマ39

https://bunfree.net/event/tokyo39

長谷川啓氏(大学院日本文学専攻修了、国文学会会員)より、『新版 大田洋子 原爆作品集 屍の街 他11編』をご恵投いただきました。

以下、書誌情報・内容・目次は、出版社サイトからの転載でございます。

【書誌情報】

発行:小鳥遊書房

発行日:2024年7月31日

定価:3,300円(3,000+税)

頁数:424頁

ISBN:978-4-86780-054-6

【内容】

「戦後」は続いている。

現在を「戦前・戦中」に変えないため、

一人でも多くの人に読んでもらいたい。

唯一の被爆国である日本で、

1945年8月6日の朝、広島で被曝して以来、

原爆小説を書き続けた大田洋子の作品を通して、

戦争を起こしてはならないことを実感するために。

「今度の敗北こそは、日本をほんとうの平和にするものであってほしい。」

(「屍の街」より)

*本書は2020年8月に刊行された『大田洋子 原爆作品集 屍の街』の新装、解説を更新し「新版」として刊行するものです。上製から並製に変更されています。収録作品は12編のままですが、本文レイアウトの変更により、頁数が圧縮され、本体価格は3,000円となります。

【収録作品】

河原

牢獄の詩

屍の街

過去

恋

城

どこまで

暴露の時間

ほたる

半人間

残醜点々

ある墜ちた場所

【解説】

「原爆の記憶が今日問いかけるもの――忘却の時代に抗して」(長谷川啓)

『法政文芸』は、2024年で創刊20周年を迎えました。『法政文芸』第20号記念特別号「特集・媒体を変えて読む/見る作品たち」が刊行されました。目次は下記の通りです。

●~~~~~~~~~~●

巻頭詩 やわらかい鍵 井口可奈

【『法政文芸』20号記念特集】

エッセイ 文芸の幸ふ国で 勝又浩

座談会 『法政文芸』今昔 田口武 須賀友子 井口可奈 山田俊介 大熊彩香 法政文芸編集部

総目次 『法政文芸』創刊号~19号 総目次

【創作】

《小説》

骨を捨てる 青木壮

すりきず 今屋桜子

Hinako 河村舞彩

シュレーディンガーの恋人 水上和寿

《短歌》

こわくてとっても 花澤希海

《掌篇セレクション》

デカすぎる日高屋 神野照一郞

宇宙のゴミ箱 三瓶真珠

【特集】媒体を変えて読む/見る作品たち

《インタビュー》

映像化のノベライズからアダプテーションを考える 大石圭

《エッセイ》

次の形へ しなの

デタラメな世界で戦う 遙洋子

自分のものであって自分のものではない 東川篤哉

どうする腰巻 宮木あや子

《特集企画》

クロス×メディア

《学生レビュー》

執筆者紹介・編集後記

表紙・絵+ロゴ作成 司修

なお、『法政文芸』第21号は、2025年度内の刊行を予定しております。

『法政文芸』編集委員会 公式アカウントも是非ご覧ください。

本書のタイトル「なぜ文芸時評は終わるのか」にある「文芸時評」は、文芸時評そのものではなく「制度としての文芸時評」を指す。

本書のタイトル「なぜ文芸時評は終わるのか」にある「文芸時評」は、文芸時評そのものではなく「制度としての文芸時評」を指す。

本書の「はじめに」では文芸時評の歴史が紐解かれている。文芸時評は明治後期に自然主義作家らによって月刊誌等で成立し、小林秀雄が「創作家としての文芸評論家」として初めて文芸時評を担当する。やがて、新聞においてひとりの文芸評論家が継続的に文芸時評を担当するスタイルが誕生し、以降文学作品と文芸時評はお互いに影響を与えながら新聞で連載を重ねる「制度」として確立した。しかし、近年は新聞の発行部数が大きく減少し、文芸時評も社内の記者や不特定の論者が短期間で担当を交代するといった「制度」の変化を遂げている。加えて、文学作品の指向も大きく変化をした。隆盛した近代文学や戦後文学的思想は影を潜め、出版社は出版不況から作家および作品に売上に繋がる「興行的意味」を求めるようになる。

本書に収められた文芸時評は、このような状況下にあった2007年から始まる。著者はこの時期を文芸時評という「制度」の「崩壊期に入っていた」とし、担当を終えた2022年には「制度」は「過去のもの」になったとして、間もなく「制度」が「終わる」と告げている。

「制度」を確立させた平野謙は、文芸時評について大意ではあるが〈批評家たちが「否定的言辞」や「悪口」を言うもの〉(『文藝時評』)と述べた。この平野の見解を著者は否定することなく、その言葉の裏には「それだけ文学作品についての理想が強く共有されていたからにほかならない」という意志があったとしている。

確かに〈批評〉と〈批判〉は履き違えしやすい。なぜならば、時に辛辣な「否定的言辞」が紙面に躍るからである。本書での例をあげれば、東日本大震災後の2011年12月の文芸時評では「(書かれた作品が―引用者)震災や津波そのものより軽く、原発事故よりリアリティを欠いて」「文学が現実に負けている」とし「軽薄」と断じている。また、2017年6月の文芸時評では、ある作品に対して「ここに欠けているのは、作品の言葉が読者に審判されるという緊張感である。高い文学的な評価を得てきた作家による作品の書き方として、厳しく批判されるべきだ」という評価を下している。しかし、これらを単に「否定的言辞」としてよいのだろうか。私は、ここに著者が平野へ抱いたものと同様の〈文学作品に対する理想の追求〉を感じた。

乱暴を承知でいえば、否定すべきものには無視をする方法もある。だが、毎月数多くの新しい文学作品が世に出る中で、著者が俎上にあげた作品に手厳しい言葉を投げることは、何かしら言及する必要があると判断したからに違いない。したがって、その言葉の裏側にあるものを文学作品の書き手も、文芸時評の読者もくみ取る必要がある。そうすることで、文学は理想により近づくことが可能になるのだ。

著者は「あとがき」で、新しい文芸時評の「制度」とこれから文芸時評を担う書き手に期待を寄せている。それに呼応するかのように、WEB上で連載されるなどこれまでとは違った「制度」のもとで文芸時評は続いている。そして、本書に収められた文芸時評が掲載された2007年から2022年は、前出した東日本大震災と福島第一原発事故や、COVID-19の猛威による世界的なパンデミックといった大きな出来事に加えて、政治不信や経済活動の停滞および失速、それらに伴う経済的格差や思想による国民の分断の発生といった閉塞感を感じる期間でもあった。しかし、そのような中でも小説投稿サイトや文芸誌の新人賞への応募の増加、文学フリマの盛況といった現実は、文学作品で何かを表現したい書き手が数多く存在していることに他ならない。

このような現状が文学をどこに導くのかは分からないが、本書に収められた文芸時評とそこに潜む理想の追求は、これからの文学の行方を知る手掛かりとなるものと思われる。

(鈴木華織 2023年度博士後期課程満期退学)

田中和生先生(日本文学科教授)の新刊、なぜ文芸時評は終わるのか:アーツアンドクラフツ (webarts.co.jp)を、ぜひお手にとってご覧ください。

2024年度国文学会大会は、9月28日(土)13:30より、富士見ゲート4階 G403にて、対面とZoomを併用したハイフレックス形式にて開催されました。

勝又浩会長による開会の挨拶では、「今年で100周年を迎えた日本文学科の記念特別展示を楽しみに来ました。95歳で句集を出された先輩もいる日本文学科のこれからに期待しています。」と述べられました。

研究発表は、博士後期課程2年の張煦暘さんにより、「性・他者・道徳律、或いはその思想的左傾について――太宰治習作群に関する一考察」という題目で行われました。発表では、習作期の三作テキストを総合的に読み解きながら、当時の左翼的時代風潮の中で自身の文学的モチーフを作品にいかに内在化させていったか、作品としての新しい評価軸について考察がなされました。

研究発表は、博士後期課程2年の張煦暘さんにより、「性・他者・道徳律、或いはその思想的左傾について――太宰治習作群に関する一考察」という題目で行われました。発表では、習作期の三作テキストを総合的に読み解きながら、当時の左翼的時代風潮の中で自身の文学的モチーフを作品にいかに内在化させていったか、作品としての新しい評価軸について考察がなされました。

講演は、2024年度末をもって定年退職なさる坂本勝先生により、「『古事記』の原風景、海へ。」という題目で行われました。講演では、古事記の神話を生み出した人々の世界観、具体的な生活経験から作られた、水の根源は海にあり、水は循環しているという原風景の観点からお話いただきました。

講演は、2024年度末をもって定年退職なさる坂本勝先生により、「『古事記』の原風景、海へ。」という題目で行われました。講演では、古事記の神話を生み出した人々の世界観、具体的な生活経験から作られた、水の根源は海にあり、水は循環しているという原風景の観点からお話いただきました。

総会では、2024年度末での坂本勝国文学会副会長退任に伴い、2025年度からは藤村耕治評議員を国文学会副会長に承認すること及び、2023年度の会務・会計報告と本年度の会務案・予算案、役員案が審議・承認されました。

その後、藤村耕治先生より、今年度特別企画となる、「文学部日本文学科の100年と『法政文芸』の20年」特別展示ツアーの案内があり、その後閉会となりました。

ツアー終了後には、ボアソナードタワー25階スタッフクラブにて、5年ぶりの懇親会が催されました。会員、教員や学生、通教生に多数ご参加いただきました。和やかな会場内では、元教員や坂本勝先生のお話、また歴代の坂本ゼミ生からの楽しいエピソードの披露などで、盛会のうちに終了しました。

『日本文學誌要』 (法政大学国文学会) 第110号が刊行されました。

目次は下記の通りです。

*――――――――――*

《論文》

岡本千万太郎の再評価――その日本語教育と日本語学―― 岡田誠

《研究ノート》

永山則夫が〈見た〉もの――映画「略称・連続射殺魔」の風景―― 鈴木華織

《卒業論文》

『源氏物語』「宿木」巻に見える降霊説話をめぐって―― 大久保智加

中原中也「春日狂想」論――「空白」の可能性―― 片山倫歌

越境者池澤夏樹の見る世界――池澤夏樹初期作品論―― 松井凜

俵万智『サラダ記念日』二人称から考察するジェンダー観 木津孝美

村田沙耶香『地球星人』が描く人間の絶望と希望――マニュアルの檻と、個性豊かな宇宙人――原田空

《論文題目》

大学院人文科学研究科日本文学専攻 博士論文・修士論文 題目一覧 二○二三年度

文学部日本文学科 卒業論文題目一覧 二○二三年度

通信教育部文学部日本文学科 卒業論文題目一覧 二○二三年度

《法政大学国文学会会則》

《法政大学国文学会教員のつどい申し合わせ》

《『日本文學誌要』投稿要領》

《編集後記》

*――――――――――*

なお、『日本文學誌要』第111号は、2025年3月の刊行を予定しております。

本年度の法政大学国文学会大会は、9月28日(土)に開催いたします。

本年度の法政大学国文学会大会は、9月28日(土)に開催いたします。

前年と同様に対面とリアルタイム配信(Zoom)を併用したハイフレックス開催となります。

会場は市ヶ谷キャンパス、Zoomによる参加も可能です。

閉会後には、懇親会の開催も予定しております。

(会費:一般会員は1,000円/本学学生は無料)

皆さまのご参加をお待ちしております。

◆日 時: 2024年9月28日(土) 13時30分より

◆会 場: 法政大学 富士見ゲート4階 G403教室

※ 対面参加、オンライン(ZOOM)参加、どちらも可能です。

※ どちらの参加形態をご希望の場合も、事前に参加申込フォーム よりお申し込みください。

◆プログラム

【開会】(13:30)

【会長挨拶】(13:30~)

勝又 浩(法政大学国文学会会長・法政大学 名誉教授)

【研究発表】(13:40~)

作期太宰治文学におけるマルキシズムの尺度と射程

張 煦暘(法政大学大学院 博士後期課程)

【休憩】(14:20~)

【講演】(14:30~)

『古事記』の原風景、海へ。 坂本 勝(法政大学教授)

【総会】(15:30~) 会務報告・会計報告・役員改選・その他

【閉会】(16:00)

【日本文学科100周年記念+『法政文芸』20号記念展示ツアー】

(16:00~)

【懇親会】(17:00~)

日本文学科は、1924(大正13)年、法文学部内に設置された国文学科の出発から数えて、2024年で創設100周年を迎えます。これを記念して、三部構成からなる特別展示、「文学部日本文学科の100年と『法政文芸』の20年」が開催されます。詳細は以下をご覧ください。

入場料は無料・予約は不要です。今回は、貴重な資料も多数展示されますので、この機会にぜひ足をお運びください。

期間 :9月3日(火)~28日(土) 10:00~17:00(入場は16:30まで)

会場 :市ヶ谷キャンパスボアソナード・タワー14階 博物館展示室

2019年度の第5回定例会を最後に休止しておりましたが、2024年度から活動を再開し、法政大学国文学会「教員のつどい」第6回定例会を、下記のとおりハイフレックス形式にて開催します。

教員のつどいは、法政大学文学部日本文学科および大学院人文科学研究科日本文学専攻を卒業し、主に国語教員として様々な地域や校種において勤務している者が、校種や地域の垣根を越えて、情報共有や意見交換をすることを目的として、2015年度より法政大学国文学会内で活動しています。

会員および教職に就かれている卒業生のみなさまはもちろん、教職に就くことが決まった在学生や教職を目指している学生も、情報共有や意見交換のためぜひ積極的に参加してください。

■日時:2024年 8月24日(土)14時30分~

■場所:法政大学ボアソナードタワー605教室[対面]

Zoomミーティング[オンライン]

【定例会】14時30分〜

☆交流テーマ「キャリア教育について」

※複数の会員に実践報告をしてもらい、その後にグループ交流を行います。

【懇親会】17時00分〜

☆会 費:2,000円(既卒生は、国文学会会費3,000円を別途申し受けます)

※別会場の予定で、懇親会のみの参加も可能です。

実践報告の関係で「教員のつどい」会員は8月9日(金)までに、それ以外の卒業生教員や在学生で参加を希望する方は8月16日(金)までに、参加方法[対面/オンライン]を明記して下記の申し込み先へ、メールにてご連絡ください。また詳細は、PDFの案内もご覧ください。

〈申し込み先〉

法政大学国文学会 教員のつどい: hoseikokubunteacher(アットマーク)gmail.com

〈問い合せ先〉

教員のつどい 窓口教員 藤村 耕治:fujimura(アットマーク)hosei.ac.jp

田中 和生:ktanaka(アットマーク)hosei.ac.jp

・PDF「2024年度教員のつどい定例会開催のお知らせ」

・PDF「国文学会教員のつどいのご案内(2024年度)」

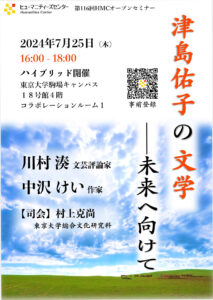

東京大学ヒューマニティーズセンター主催、津島佑子をめぐるオープンセミナー第二回 が開催されます。

早逝した津島と長く関わってこられた、中沢けい先生(日本文学科教授)が登壇されますので、ぜひご参加ください。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

津島佑子の文学──未来へ向けて | オープンセミナー | 東京大学ヒューマニティーズセンター(HMC) (u-tokyo.ac.jp)