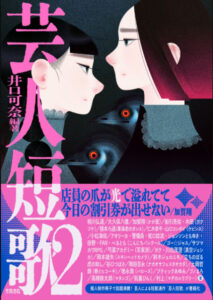

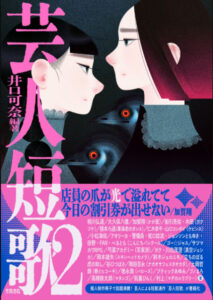

井口可奈さん(日本文学科卒業生)が編著をつとめた短歌集『芸人短歌2』が、12月9日に笠間書店から刊行されました。

井口可奈さん(日本文学科卒業生)が編著をつとめた短歌集『芸人短歌2』が、12月9日に笠間書店から刊行されました。

芸人による短歌連作『芸人短歌』(個人制作冊子Zine版)は、2021年に文学フリマ東京にて発表され、2023年には『芸人短歌2』を同じく文学フリマ東京にて発表、高い関心を集めました。その後、2024年12月に『芸人短歌』が書籍化され、今回の『芸人短歌2』書籍化にあたっては、『芸人短歌』・『芸人短歌2』に収録された短歌に加えて新作短歌も掲載され、おなじみの若手からベテランまでの芸人33名の短歌が詠める1冊となっています。気鋭の作家として、多方面にて活躍中の井口さんの編著を、是非お手に取ってご覧ください。

以下、書籍情報と出版社サイトからの内容転載、目次でございます。

○******○

【書籍情報】

発行:笠間書店

発行日:2025年12月9日

定価:2,000円(2,200円税込)

頁数:144頁

ISBN:978-4-305-71066-6

【内容】

個人制作冊子で話題沸騰!芸人による短歌連作「芸人短歌」が書籍化

個人製作冊子Zine版「芸人短歌」「芸人短歌2」に収録された短歌に加えて新作短歌も掲載。

若手からベテランまで、芸人33名の短歌が詠める1冊

店員の爪が光で溢れてて今日の割引券が出せない

加賀翔

【目次】

芸人短歌1

特に抑揚のない日々 ブティックあゆみ

優先席 鈴木ジェロニモ

生きていく 根本ろ過(車海老のダンス)

おしっこは端っこ 船引亮佑(ガクヅケ)

なんでこんな 大久保八億

酔ってないフリ 加賀翔(かが屋)

木田短歌 木田(ガクヅケ)

有題 岡田百永(ナガオサフェスタオカダ)

21回目の10月28日 サツマカワRPG

インターネットに君が散らばる 谷口つばさ

台詞と名前 相川弘道

芸人短歌2

知っていますか? 大久保八億

何が 高橋鉄太郎(マタンゴ)

ちいさくて純粋な大豆のいきもの プノまろ

油断大敵 土岡哲朗(春とヒコーキ)

底の先 小松海佑

進め、里奈 街裏ぴんく

レイラへ ガク(真空ジェシカ)

童貞喪失作 川北茂澄(真空ジェシカ)

手先 加賀翔(かが屋)

あふたぁ・さまぁ 相川弘道

芸人短歌 新作

家 徳永敦(バローズ)

仰いでも 芍薬アカデミー(写実派)

冬 岡本雄矢(スキンヘッドカメラ)

ゴー☆ジャス短歌 ゴー☆ジャス

よくあるし、よくあった日 村上(マヂカルラブリ―)

脊髄からの31 立ちのぼる虎の如し

こんにちパンクールの短歌 こんにちパンクール

コラム 芸人短歌教室 井口可奈×ケビンス(仁木恭平・山口コンボイ)

あとがきにかえて