日本文学科卒業生の井口可奈さんが、第11回現代短歌社賞を受賞しました。おめでとうございます。

本賞は、まだ個人歌集を出版したことがない若手の第一歌集上梓を後押しすべく、現代短歌社が2013年に創設したものです。受賞作は出版されることになっていますので、近いうちに皆さまも井口さんの歌集を手に取ってお楽しみ頂けるものと思います。その時はまたこちらのHPにてお知らせ致します。

なお、11月16日に発売予定の「現代短歌」1月号には、選考座談会が掲載されるとのことです。

| 土曜日, 21 2月 2026 - 23:39 |

日本文学科卒業生の井口可奈さんが、第11回現代短歌社賞を受賞しました。おめでとうございます。

本賞は、まだ個人歌集を出版したことがない若手の第一歌集上梓を後押しすべく、現代短歌社が2013年に創設したものです。受賞作は出版されることになっていますので、近いうちに皆さまも井口さんの歌集を手に取ってお楽しみ頂けるものと思います。その時はまたこちらのHPにてお知らせ致します。

なお、11月16日に発売予定の「現代短歌」1月号には、選考座談会が掲載されるとのことです。

「逃げ水は街の血潮」で第124回文學界新人賞を受賞し、その後も精力的に作品を世に送り続けている奥野紗世子さん(法政大学大学院)の新作「享年十九」が、『文學界』11月号に掲載されます。明後日(10月6日)発売とのことですので、秋の夜長のお供に是非どうぞ。

詩人・文芸評論家として活躍している山﨑修平さん(大学院博士課程)から新刊のお知らせが届きました。『吉田健一に就て』(国書刊行会)では、文芸評論家・翻訳家・小説家・英文学研究者として活躍した吉田健一の偏食と洒脱な「食」についての論考を寄稿し、国語教員向け指導書『探求文学国語』(桐原書店)では、萩原朔太郎、宮沢賢治、中原中也、吉原幸子、穂村弘らの作品解読について担当したとのこと。後者は学校専売品なのでなかなか目にする機会はないかもしれませんが、前者は市販書籍なのでどなたでも入手可能です。

先日お伝えしたとおり、9月23日(土)に法政国文学会大会を開催致します。

zoomによる参加も可能です。

お申し込みはこちらからどうぞ。

https://forms.gle/bTfUwfHhznLMPkHC6

日本文学専攻文芸創作プログラム修了生の消息をお知らせします。

2015年に修士号を取得して修了された大木芙沙子さんが『閑窓 vol.5』に寄稿した短編「ふくらはぎ」が、2022年下半期同人雑誌優秀作として『文學界』(2022年12月号)に掲載されました。同誌には、奥野紗世子さんの新作「オーシャンビューの街のやつ」が掲載されたことを、すでに本ブログで紹介しておりましたが、大木さんの「ふくらはぎ」と2人同時に掲載されていたことになります。

大木さんは、その後も2022年12月に短編「二十七番目の月」を Kaguya Planet に発表し、さらには短編「うなぎ」が『文學界』(2023年5月号)に、フラッシュフィクション「トイレットペッパー」が『小説すばる』(2023年5月号)にそれぞれ掲載されるなど、精力的に作品を世に出し続けています。今後ますますの活躍が期待される新人です。

人文科学研究科日本文学専攻「修士論文中間発表会」を、下記のとおり対面で実施します。

日時: 2023 年 7 月 26 日(水) 13 時 10 分~

場所: 大学院棟 203 教室(古典、言語)

: 大学院棟 202 教室(近現代、文芸創作)

修士課程2年生が、研究の中間報告を行う場です。その他の日本文学専攻の院生・研究生・研修生も、万障繰り合わせて参加し、質疑応答に加わって下さい。特に、修士課程1年生は参加が原則となります。

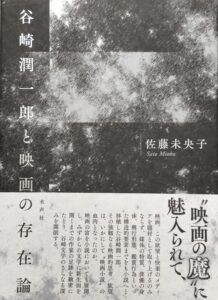

谷崎潤一郎の研究に関して言えば、作品論・作家論はもとより、

谷崎潤一郎の研究に関して言えば、作品論・作家論はもとより、

佐藤先生は本書の成果を以て令和4年度(第73回)

まず第一章「〈シネマニア〉谷崎の誕生」では、

第三章「「月の囁き」考――〈映画的文体〉を書く/読む」

少し位相が変わり、第五章「「青塚氏の話」のドラマツルギー――

最後に、

ここまで縷々述べた如く、

杉本裕樹(大学院博士課程3年生)

日下雪さん(筆名、応募当時4年生)の小説「ぴか/\の零」が、『緊急文学宣言むさしの学生小説コンクール作品集』に掲載されました。

本書は、武蔵野大学と武蔵野文学館が新潮社の協力のもとに開催した「むさしの学生小説コンクール」にて、応募作品156編の中から選ばれた9つの作品を掲載したもので、2022年12月に新潮社より刊行されています。同コンクールは、コロナ禍で急速に広まったオンライン授業により問な直されることになった学校空間を改めて考えるべく、「学校2021+」をテーマに広く学生からの作品を募り、2021年に開催され同年12月に審査結果が発表されました。日下さんの作品をはじめ、当時の学生達の知見と感性が紡がれた結晶が収録されています。

学生の皆さん、日常生活の大部分を過ごす「学校」について、本作品集を読んで改めて考えてみるというのはいかがでしょうか。あなたには見えていなかった「学校」の側面が発見できるかもしれませんよ。